Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen

Was sind Stammzellen?

Unter der Bezeichnung „Stammzellen” wird eine uneinheitliche Gruppe von Zellen zusammengefasst, die mindestens die folgenden Eigenschaften gemeinsam haben:

- Stammzellen sind Vorläuferzellen hoch differenzierter Zellen.

- Nach einer Teilung der Stammzellen können die Tochterzellen wieder zu Stammzellen werden (self-renewal) oder sich spezialisieren.

- Aufgrund der Fähigkeit zur Selbsterneuerung können Stammzellen sich prinzipiell unbegrenzt vermehren.

- Stammzellen können sich gewebespezifisch, z. B. zu Herz-, Nerven-, Haut- oder Muskelzellen, differenzieren.

Stammzellen treten zuerst in der frühen Embryonalentwicklung auf. Bereits die befruchtete Eizelle (Zygote) stellt eine totipotente Stammzelle dar (Abbildung 1), die die frühen Embryonalstadien durchläuft und aus der sich später alle Gewebe des menschlichen Körpers bilden. Je weiter die Spezialisierung der Tochterzellen einer Stammzelle voranschreitet, desto stärker wird ihre Differenzierungsmöglichkeit in verschiedene Gewebe eingeschränkt.

In vielen Geweben des erwachsenen Menschen existieren zeitlebens Stammzellen, die wichtige Aufgaben bei der Geweberegeneration und -reparatur erfüllen. Sie erhalten die Funktionsfähigkeit von Geweben und Organen aufrecht, indem sie differenzierte Zellen nachliefern und beschädigte oder abgestorbene Zellen ersetzen. Im allgemeinen Sprachgebrauch hat sich für diese Zellen der Begriff der adulten Stammzelle durchgesetzt.

Viele Erkenntnisse zur frühen embryonalen Entwicklung, aber auch viele therapeutische Ziele lassen sich nur mit embryonalen Stammzellen (ES-Zellen) erlangen. Der vorliegende Blickpunkt fokussiert auf die Forschung mit diesem Typ von Stammzellen.

Wie werden humane embryonale Stammzellen aus Blastozysten gewonnen?

Zur Gewinnung von embryonalen Stammzellen macht man sich vor allem die Technik der In-vitro-Fertilisation (IVF) zunutze, die in der Reproduktionsmedizin etabliert wurde, um bei ungewollter Kinderlosigkeit eine Schwangerschaft herbeizuführen. Bei der Unfruchtbarkeitsbehandlung werden im Reagenzglas erzeugte Embryonen mit einem Katheter im Uterus platziert, wo sie sich zu einem Kind entwickeln können (Abbildung 2). Frühe, in vitro erzeugte Embryonen können aber auch zur Herstellung von embryonalen Stammzelllinien dienen.

Fünf bis sechs Tage nach der Befruchtung ist die befruchtete Eizelle (Zygote) zu einer Blastozyste herangereift. Diese besteht aus einer umhüllenden Zellschicht – dem so genannten Trophoblasten, aus dem der kindseitige Teil der Plazenta hervorgeht – und aus der inneren Zellmasse, aus der sich der Fötus entwickelt.

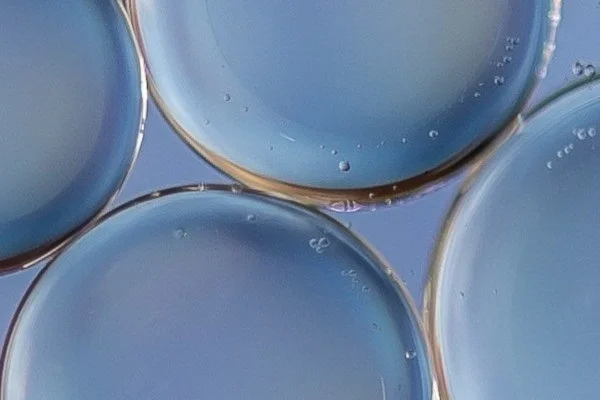

Zur Gewinnung der Stammzellen (Abbildung 3) wird der Trophoblast entweder durch die Anwendung von Antikörpern oder durch Laserstrahlen zerstört, was eine Fortentwicklung des Embryos unmöglich macht.

Daneben existieren auch Verfahren, die erlauben, humane embryonale Stammzellen zu gewinnen ohne dabei die Fortentwicklung des Embryos aktiv abzubrechen. Diese Verfahren haben bislang jedoch keine große Verbreitung erfahren, da sie unter anderem weitaus weniger effizient sind und zum Teil die Entwicklung der Embryonen nicht unterbinden, aber stark verlangsamen. Die Gewinnung von embryonalen Stammzellen erfolgt mehrheitlich wie dargestellt anhand der Zerstörung des Trophoblasten. Die nun zugängliche innere Zellmasse wird in einer Zellkulturschale in einem speziellen Nährmedium aufgenommen und kultiviert. Die ES-Zellen können unter den Zellkulturbedingungen weiterwachsen, ohne sich zu differenzieren.

Bislang wurden humane embryonale Stammzelllinien vor allem aus Embryonen gewonnen, die aus dem Versuch einer künstlichen Befruchtung durch IVF übrig geblieben sind.

Was sind die Ziele der Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen?

Grundlagenforschung

In der Grundlagenforschung an ES-Zellen stehen die Aufklärung von molekularen Mechanismen bei der Spezialisierung einzelner Zellen sowie die Untersuchung der Organisation von Zellen im Gewebeverband und in Organen im Vordergrund. Darüber hinaus will man ein verbessertes Verständnis der Entwicklung und Regulation früher Stammzellstadien erreichen und die Mechanismen erforschen, die der Fähigkeit zur Vermehrung und Differenzierung zugrunde liegen.

Translationale Forschung

Die translationale Forschung zu Stammzellen ist insbesondere auf Fragen aus der Grundlagenforschung ausgerichtet, deren Beantwortung eine Voraussetzung für den therapeutischen Einsatz von Stammzellen darstellt. Dabei müssen im Hinblick auf eine mögliche klinische Anwendung eine Reihe von zentralen Kriterien wie etwa die Immunverträglichkeit oder die ausreichende Vermehrbarkeit erfüllt sein.

Forschung zur Differenzierung von humanen embryonalen Stammzellen

Seit der Gewinnung der ersten humanen ES-Zelllinien im Jahr 1998 sind im Bereich der Forschung mit embryonalen Stammzellen vielfältige Fortschritte zu verzeichnen. Im Rahmen der Differenzierungen in vivo und unter Laborbedingungen (in vitro) von humanen embryonalen Stammzellen ist es gelungen, sowohl verschiedene Vorläuferzellen als auch differenzierte Zellen aus humanen embryonalen Stammzellen zu generieren. Forschung in diesem Bereich findet insbesondere an Nervenzellen, Herzmuskel- und Blutgefäßzellen, Blutzellen, Bauchspeicheldrüsen- und Leberzellen sowie an Keimzellen (Eizellen und Spermien) statt.

Forschung zur Entstehung von Krankheiten und neuen Therapiemöglichkeiten

Aufgrund ihrer Differenzierungseigenschaften sind ES-Zellen als Forschungsobjekt besonders geeignet, um eine Vielzahl von Entwicklungsprozessen im Detail zu untersuchen. Diese können z. B. eingesetzt werden, um die Entstehung bestimmter Krankheiten auf molekularer Ebene zu erforschen. Ebenso erhoffen sich Forschende Erkenntnisse für die Entwicklung individuell maßgeschneiderter Therapien. Für die Entwicklung neuer oder bereits bestehender medikamentöser Therapien sind stammzellbasierte Modelle interessant, mit welchen sich spezifischere Aussagen über Wirksamkeit und Sicherheit treffen lassen können als im Tierversuch. Als Modellsysteme spielen hierbei aus Stammzellen hergestellte Organoide eine zunehmend wichtige Rolle.

Man erhofft sich zudem von ES-Stammzellen die Möglichkeit zur Schaffung von Gewebeersatz, besonders im Hinblick auf solche Gewebe, die nur ein geringes oder gar kein Regenerationsvermögen aufweisen, wie z. B. Nervengewebe. Es wird angenommen, dass ES-Zellen aufgrund ihrer Fähigkeit zur unbegrenzten Vermehrbarkeit eine schier unerschöpfliche Quelle zur Gewinnung von Zell- und Gewebeersatz darstellen.

Auf dem Gebiet des Gewebeersatzes spielt auch die Forschung an adulten Stammzellen und iPS-Zellen eine zentrale Rolle. Einige therapeutische Verfahren, in denen adulte Stammzellen eingesetzt werden wie z. B. die Blutstammzelltransplantation, gelten inzwischen als etablierte Behandlungsmethoden.

Klinische Forschung

Im Rahmen der klinischen Forschung werden u. a. medizinische Interventionen auf ihre Wirksamkeit, Verträglichkeit und Sicherheit an Patient*innen geprüft. Lange galt eine baldige klinische Anwendung der Stammzellforschung als unrealistisch. Angebote für stammzellbasierte Therapien wurden allenfalls von dubiosen Privatkliniken in Ländern ohne entgegenwirkende Regulierungen beworben. Zwischenzeitlich wurden jedoch verschiedene klinische Forschungsvorhaben u. a. zu Rückenmarksverletzungen sowie Erkrankungen der Netzhaut durchgeführt, die Anlass zu einer Revision der vormaligen Einschätzung geben.

Die von der Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen verfolgten Ziele, sei es die biologische Grundlagenforschung, sei es die Forschung in therapeutischer Absicht, werden gemeinhin nicht nur als legitim, sondern darüber hinaus sogar als hochrangig anerkannt. Uneinigkeit besteht jedoch in der Frage, ob die im Rahmen dieser Forschung eingesetzten Mittel vertretbar sind, insbesondere, ob die Verwendung und - nach gegenwärtigem Stand der Technik - v. a. die Zerstörung menschlicher Embryonen akzeptabel sein kann.

Diese Uneinigkeit zeigt sich nicht zuletzt in den gegenwärtigen Gesetzgebungsdebatten und den zum Teil deutlich voneinander abweichenden nationalen, etwa derjenigen von Deutschland, und internationalen Regelungen. Dabei kommen verschiedene ethische Aspekte und Überlegungen zum Tragen, die von den Teilnehmenden der Debatte teils unterschiedlich gewichtet werden.

Eine bewährte Methode der ethischen Beurteilung einer Handlung besteht darin, zum einen nach der Legitimität der mit der Handlung verfolgten Ziele zu fragen, und zum anderen nach der Legitimität der hierbei angewandten Mittel.

Im Mittelpunkt der ethischen Diskussion steht die Frage nach der Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos, und ob diese es gestattet, Embryonen zur Gewinnung von Stammzellen zu verbrauchen oder sogar eigens zu diesem Zweck zu erzeugen (1). Darüber hinaus wird diskutiert, ob eine etwaige Unzulässigkeit verbrauchender Embryonenforschung auch für sogenannte überzählige Embryonen (2) und für Kerntransfer-Embryonen gilt, die nicht auf „herkömmlichem” Wege durch die Verschmelzung der Kerne zweier Keimzellen entstehen (3). Da die Vertretbarkeit der Mittel auch davon abhängt, welche anderen Mittel zur Verfügung stehen, spielt schließlich die Frage nach etwaigen Alternativen eine wichtige Rolle (4).

1. Die Frage nach der Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos

In der Auseinandersetzung um die Schutzwürdigkeit des menschlichen Embryos werden zwei unterschiedliche Grundpositionen vertreten.

Die erste Grundposition spricht dem Embryo von Beginn an - das heißt bereits mit Abschluss der Kernverschmelzung - dieselbe Schutzwürdigkeit zu, die dem geborenen Menschen aufgrund seines Personseins zu eigen ist. Der moralische Status des frühen Embryos wird daher ausgehend vom autonomen Subjekt, zu dem er sich der Möglichkeit nach entwickeln kann, bestimmt. Ein Embryo, gleich welcher Entwicklungsstufe, darf demnach niemals für fremde Zwecke, so hochrangig sie auch sein mögen, instrumentalisiert werden.

Gemäß der zweiten Grundposition kommt dem Embryo die dem geborenen Menschen aufgrund seines Personseins eigene Schutzwürdigkeit erst mit dem Erreichen einer bestimmten Entwicklungsstufe zu. Vor Erreichen dieser Entwicklungsstufe wird dem Embryo eine abgestufte Schutzwürdigkeit zugesprochen.

Die verbrauchende Forschung mit Embryonen unterhalb der maßgeblichen Entwicklungsstufe ist demgemäß zwar moralisch rechtfertigungsbedürftig, aber nicht grundsätzlich ausgeschlossen. Bei einer entsprechenden Hochrangigkeit der Ziele und Alternativlosigkeit der Mittel ist sie nicht nur moralisch zulässig, sondern gegebenenfalls auch geboten. Gleiches kann für die Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken gelten.

Personen, die die erste Position vertreten, verwenden zumeist die folgenden Argumente. Zum einen besitze der Embryo von Anfang an das Potenzial zu einer Person zu werden (Potenzialitätsargument). Zudem entwickle sich der Embryo nach Abschluss der Kernverschmelzung in einem kontinuierlichen Prozess zur Person. Deshalb könne der Beginn der Schutzwürdigkeit, wolle man willkürliche Setzungen vermeiden, auch nur an diesem Zeitpunkt festgemacht werden (Kontinuitäts- und Identitätsargument). Außerdem widerspreche es dem Grundgedanken der Menschenwürde, den Würdeschutz von einer anderen Eigenschaft abhängig zu machen als allein der, ein menschliches Lebewesen zu sein (Argument der Spezieszugehörigkeit).

Personen, die der zweiten Position anhängen, die dem Embryo erst mit dem Erreichen einer bestimmten Entwicklungsstufe die volle Schutzwürdigkeit zuspricht, setzen unterschiedliche Entwicklungsstufen als maßgeblich an. Einige halten die Einnistung in den Uterus für entscheidend. Der Embryo sei erst von diesem Zeitpunkt an wirklich entwicklungsfähig. Andere plädieren für die Ausbildung des Primitivstreifens als Kriterium. Erst dann sei die Möglichkeit einer Mehrlingsbildung ausgeschlossen und die Individuation beendet. Wieder andere halten das Vorhandensein der neuronalen Voraussetzungen für solche Vermögen wie Schmerzempfindung oder Interessensfähigkeit für zentral. Diese seien erforderlich, um überhaupt Ansprüche unterhalten und darauf bezogene Schutzansprüche begründen zu können.

Die erste Position liegt dem deutschen Embryonenschutzgesetz zugrunde, das die Herstellung von Embryonen zu Forschungszwecken wie auch die Verwendung von Embryonen zu einem nicht ihrer Erhaltung dienenden Zweck verbietet. Auf der zweiten Position baut das britische Regelungsmodell und der Human Fertilisation and Embryology Act von 2008 auf. Dieser zufolge ist es - unter bestimmten zusätzlichen Voraussetzungen - nicht nur erlaubt, „überzählige” Embryonen für definierte Forschungsziele bis zur Ausbildung des Primitivstreifens zu verbrauchen, sondern auch Embryonen eigens zu diesem Zweck herzustellen.

2. Die Frage nach der Zulässigkeit der Forschung mit sogenannten überzähligen Embryonen

In zahlreichen Ländern, in denen In-vitro-Fertilisations-Behandlungen erlaubt sind und durchgeführt werden, gibt es sogenannte überzählige Embryonen. Damit sind Embryonen gemeint, die bei einer In-vitro-Fertilisation (IVF) erzeugt, aber nicht in den Uterus übertragen wurden und von den Eltern auch nicht mehr für eine Übertragung gebraucht werden - etwa weil eines der Elternteile erkrankt oder verstorben ist, oder weil die Eltern keine weiteren Kinder bekommen möchten.

Für ihre Verwendung gibt es legal zwei Optionen: das Verwerfen der Embryonen oder das Spenden an ein anderes Paar. Als eine dritte Option wird die Nutzung der Embryonen durch die Forschung (wie z. B. zur Gewinnung von embryonalen Stammzellen) diskutiert.

Sollen überzählige Embryonen für die Gewinnung von Stammzellen genutzt und dabei zerstört werden dürfen?

Nach Meinung der Befürwortenden stellt ihre Verwendung zur Stammzellgewinnung keine unzulässige Instrumentalisierung dar. Diese Embryonen entwickelten sich ohnehin nicht mehr zu einem Kind und seien notwendig „dem Tode geweiht”. Es bestehe nur noch die Wahl, sie entweder absterben zu lassen oder unbegrenzt zu lagern.

Personen, die dies ablehnen, bezweifeln, dass solche Embryonen notwendig „dem Tode geweiht” sind. Sie verweisen auf die Möglichkeit der späteren Embryoadoption. Ferner führen sie die Bedenken an, dass die Freigabe sogenannter überzähliger Embryonen zur Stammzellgewinnung für Institutionen, die IVF anbieten oder nutzen, einen Anreiz darstellen könnte, künstlich noch mehr solcher Embryonen zu produzieren, um sie dann der Forschung zur Verfügung zu stellen.

Die Befürwortenden halten dem entgegen, dass eine künstliche Herstellung sogenannter überzähliger Embryonen durch entsprechende Gesetze verhindert werden könne. Die Leopoldina schlägt als Befürworterin in ihrer Stellungnahme für den Fall einer Legalisierung der Forschung eine Kontrolle durch eine Bundesbehörde zusammen mit einer Ethikkommission vor. Die Embryoadoption wird von den Befürwortenden unter anderem mit dem Argument abgelehnt, dass sie eine Spaltung der Elternschaft bedingt, da die Person, die die Eizelle spendet, nicht dieselbe Person ist wie diejenige, die den Embryo austrägt und anschließend die soziale Rolle des Elternteils ausfüllt (sogenannte „gespaltene Mutterschaft“). Dabei sei diese Spaltung mit erheblichen Risiken für das Kind verbunden.

3. Die Frage nach der Zulässigkeit der Forschung mit Kerntransfer-Embryonen und ihrer Erzeugung

Durch den Einsatz spezifisch klonierter Stammzellen verspricht man sich die Entwicklung vielseitiger patient*innenspezifischer Verfahren zur Therapie von bisher unheilbaren Krankheiten.

Ziel des therapeutischen Klonens ist es, aus den Körperzellen von erkrankten Personen genetisch identisches Ersatzgewebe herzustellen, das nicht durch Immunreaktionen abgestoßen wird. Beim sogenannten Zellkerntransfer wird der aus einer Zelle der zu behandelnden Person entnommene Zellkern in eine zuvor entkernte Eizelle eingebracht. Aus dieser Kombination entsteht ein Embryo, dessen Genom nahezu vollständig mit der zu behandelnden Person übereinstimmt. Er bildet die Grundlage für eine mögliche spätere Gewinnung sogenannter SCNT-Stammzellen. Da die Stammzellen genetisch nahezu vollkommen mit den Zellen der zu behandelnden Person übereinstimmen, erwartet man hier geringere Probleme der Immunverträglichkeit, die hingegen bei dem therapeutischen Einsatz von IVF-ES-Zellen auftreten können. Die Technik ihrer Gewinnung (Zellkerntransfer) sowie die ethische Diskussion werden im Blickpunkt „Forschungsklonen” ausführlich dargelegt.

Die Gewinnung embryonaler Stammzellen nach Zellkerntransfer (sog. Klonen zu Forschungszwecken bzw. therapeutisches Klonen) beim Menschen erwies sich, abgesehen von den damit verbundenen ethischen und rechtlichen Problemen, lange Zeit als technisch nicht durchführbar. Die zwischenzeitlich auf diese Weise gewonnenen Stammzellen ähneln denen, die aus befruchteten Embryonen gewonnen werden, und lassen sich unter anderem zu funktionsfähigen Nervenzellen, Herzmuskelzellen und Leberzellen ausdifferenzieren.

Mit dem Verfahren des SCNT befasste Wissenschaftler*innen betonen, dass ihre Forschung lediglich auf das therapeutische Klonen, nicht auf das reproduktive Klonen abziele. Ob dieses Verfahren zur Gewinnung embryonaler Stammzellen in der medizinischen Praxis jemals Anwendung finden wird, ist jedoch nicht nur wegen der bisher geringen Effizienz, sondern insbesondere zuletzt aufgrund der ethischen Bedenken, welche das Herstellen und Zerstören von Embryonen, die gesundheitliche Belastung der die Eizellen spendenden Person sowie die mögliche Ausweitung auf das reproduktive Klonen betreffen, umstritten.

4. Die Frage nach den Alternativen zur Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen

Ethisch weniger problematische Mittel sind ethisch problematischeren Mitteln vorzuziehen, sofern sie zu denselben Zielen führen. Ethisch problematischere Mittel müssen deshalb zur Erreichung der angestrebten Ziele nicht nur geeignet, sondern auch notwendig sein, um ethisch vertreten werden zu können.

Alternative adulte Stammzellen?

Kritiker*innen bezweifeln, dass die Forschung mit humanen embryonalen Stammzellen alternativlos ist. Sie gehen davon aus, dass sich die mit ihr verfolgten Ziele in der Grundlagen- wie auch in der therapeutischen Forschung auch mit gewebespezifischen adulten Stammzellen erreichen lassen. Die Gewinnung und Nutzung dieser Zellen sei ethisch weniger problematisch. Sie böten außerdem den Vorteil, dass sich aus ihnen leichter Zelltransplantate herstellen ließen, die auch immunkompatibel sind, da adulte Stammzellen direkt aus dem Organismus der transplantatempfangenden Person selbst gewonnen werden könnten. Mit embryonalen Stammzellen sei die Herstellung autologer Zelltransplantate nur über den Umweg des sogenannten therapeutischen Klonens möglich. Zudem sei bei Zelltransplantaten, die aus adulten Stammzellen hergestellt würden, das Risiko, dass Tumore entstünden, geringer. Mit adulten Stammzellen habe man auch schon therapeutische Erfolge erzielt, während dies mit embryonalen Stammzellen noch nicht gelungen sei. Einige der mit adulten Stammzellen entwickelten therapeutischen Verfahren seien inzwischen sogar schon klinischer Standard. Ein Forschungsbereich ist hierin etwa die Kultivierung von Stammzellen, die zuvor aus Fruchtwasser isoliert wurden. So wurde beschrieben, dass aus derartigen Zellen bereits menschliche Fett-, Muskel-, Knochen-, Nerven- und Leberzellen gezüchtet worden sind.

Dem wird entgegengehalten, dass adulte Stammzellen im Vergleich zu embryonalen Stammzellen nach bisheriger Erkenntnis ein weitaus geringeres Differenzierungspotenzial aufweisen. Die Anzahl der Gewebetypen, die aus adulten Stammzellen gewonnen werden könnten, sei deshalb wahrscheinlich sehr beschränkt. Zudem ließen sich adulte Stammzellen oftmals gar nicht in dem Maß vermehren, wie es für die Herstellung von therapeutisch wirksamen Zelltransplantaten erforderlich sei.

Weiterhin sei für ein tieferes Verständnis der Mechanismen, nach denen sich humane Zellen differenzieren, redifferenzieren und vermehren, die Forschung an humanen embryonalen Stammzellen unverzichtbar. (Diese Aussage lässt sich im Übrigen auf alle der hier dargestellten Alternativen beziehen). Die Aufklärung dieser Mechanismen sei auch eine notwendige Voraussetzung für die Weiterentwicklung von adulten Stammzelltherapien.

Alternative iPS-Zellen?

iPS-Zellen galten lange als Hoffnungsträger für eine ethische unbedenkliche Alternative zur Forschung an humanen ES-Zellen.

Mithilfe eines seit 2007 bekannten Verfahrens können menschliche somatische Zellen so reprogrammiert werden, dass sie signifikante Eigenschaften von embryonalen Stammzellen aufweisen. Derartige Zellen werden induzierte pluripotente Stammzellen (iPS-Zellen) genannt.

Eine Anwendung der Verfahren ist allerdings mit Risiken verbunden, an deren Beseitigung im Hinblick auf den Einsatz bei therapeutischen Verfahren aktuell viel geforscht wird. Bei den bisherigen Verfahren war es zur Reprogrammierung notwendig, dass vier bestimmte Gene (Oct4, Sox2, c-Myc und Klf4) in die jeweilige Zelle eingeschleust werden. Viren dienten hierbei als Vehikel zum Einschleusen der Gene; eine Methode, welche unter anderem ein erhöhtes Krebsrisiko mit sich bringen kann. Eine breite therapeutische Anwendung von Gewebezellen, die aus den reprogrammierten Zellen gewonnen werden, ist daher zum jetzigen Zeitpunkt nicht möglich, auch wenn es bereits klinische Anwendungen gab.

Induzierte pluripotente Stammzellen bieten in ethischer Hinsicht den Vorteil, dass es zu deren Gewinnung nicht nötig ist einen Embryo zu zerstören, sondern lediglich adulte Zellen umprogrammiert werden. Mit dem als tetraploide Embryo-Komplementierung bekannt gewordenen Verfahren ist es jedoch theoretisch möglich, aus diesen adulten Zellen zunächst iPS-Zellen und anschließend auch vollständig lebensfähige Organismen zu generieren, was dann einem reproduktiven Klonen entspräche.

Jedoch werden gegen deren Einsatz auch Bedenken erhoben. Zum einen habe sich gezeigt, dass aufgrund epigenetischer Veränderungen die Ähnlichkeit zwischen ES-Zellen und iPS-Zellen geringer ist als zunächst angenommen und dass letztere eine höhere Anfälligkeit für Mutationen aufweisen. Zum anderen haben Forschungserfolge an iPS-Zellen mit dem Verfahren der tetraploiden Embryo-Komplementierung Zweifel an der ethischen Unbedenklichkeit des Zelltyps aufkommen lassen. Das genannte Verfahren erlaubte es im Mausmodell aus adulten Zellen zunächst iPS-Zellen und anschließend vollständig lebensfähige Organismen zu generieren. Laut einiger kritischer Stimmen macht der Umstand, dass auf diese Weise aus iPS-Zellen auch Embryonen gewonnen werden können, die Verwendung von iPS-Zellen hinsichtlich einer ethischen Bewertung mit ES-Zellen vergleichbar. Im Oktober 2009 hat die Berlin Brandenburgische Akademie der Wissenschaften zusammen mit der Nationalen Akademie der Wissenschaften (Leopoldina) eine Stellungnahme zu ethischen Aspekten dieser Technik der Stammzellgewinnung veröffentlicht. Der deutsche Ethikrat veröffentlichte im September 2014 eine Ad-hoc-Empfehlung.

Weiterhin bestehen einige Hinweise dahingehend, dass iPS-Zellen sich hinsichtlich Veränderungen im Genom von ES-Zellen unterscheiden. Infolgedessen können die spezifischen Abläufe der für eine klinische Anwendung entscheidenden Differenzierung und ihrer Steuerung nur an den ES-Zelllinien selber untersucht werden. iPS- oder auch adulte Stammzellen stellen für diesen Bereich somit bisher keine Alternative dar. Für die medizinische Forschung gelten ES-Zellen nach wie vor als Goldstandard, d. h. alle Alternativen werden an diesen gemessen.

Alternative Transdifferenzierung von Zellen?

Ethisch weniger kritisch scheint bislang das noch junge Verfahren der Transdifferenzierung von Zellen. Bei diesem Verfahren wird versucht aus differenzierten adulten Zellen (z. B. Hautzellen) ohne den Umweg über die Stammzelle andere spezialisierte Zelltypen zu gewinnen (z. B. Nervenzellen). Auch ist es möglich Vorläuferzellen bestimmter Gewebe herzustellen. Bei der Transdifferenzierung wird kein embryonales Gewebe benötigt. Transdifferenzierte Zellen scheinen vor allem für eine Anwendung in der regenerativen Medizin geeignet, da mithilfe dieser patient*inneneigenen Zellen Immun- und Abstoßungsreaktionen vermieden werden können. Die zu deren Herstellung notwendigen genetischen Modifikationen bergen jedoch das Risiko maligner Veränderung. Diese Technik zum Umprogrammieren von Zellen wird hauptsächlich zur Erforschung genetisch bedingter Erkrankungen genutzt.

Alternative Forschung am Tiermodell?

Eine weitere gelegentlich diskutierte Alternative zur Forschung an humanen embryonalen Stammzellen ist die ausschließliche Forschung am Tiermodell. Auch an Mäuse-Stammzellen, so ein geläufiges Argument, lassen sich die Kultivierbarkeit sowie die Mechanismen der Differenzierung von Stammzellen erforschen. Die Forschung an diesen Zellen ist zudem nicht reglementiert und Vorexperimente mit ihnen dienen häufig der Planung und Rechtfertigung anschließender Folgeexperimente mit humanen Stammzellen. Abgesehen davon, dass die Forschung an Tieren ethisch gesehen auch kontrovers ist (siehe dazu Blickpunkt „Tierversuche in der Forschung”), besteht auch ein weiteres Problem in der Übertragbarkeit der Ergebnisse auf den Menschen. Die Differenzierungsmechanismen embryonaler Mäuse-Stammzellen werden zum Teil durch andere Wachstumsfaktoren gesteuert als bei humanen embryonalen Stammzellen.